Dans beaucoup d’équipes, la même scène s’est répétée ces dernières années : un outil change, un process évolue, une norme tombe… et soudain, les collaborateurs ne savent plus faire. Pas par manque de bonne volonté, mais parce que leurs compétences n’ont pas suivi le rythme.

La pandémie de COVID-19 et les bouleversements économiques qui ont suivi ont mis ce constat en pleine lumière : la capacité d’une entreprise à rebondir dépend directement de la polyvalence de ses équipes. Les organisations les plus résilientes sont celles qui ont su cartographier, développer et mobiliser leurs compétences à temps.

Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si les compétences doivent évoluer, mais comment mettre en place une formation collaborateurs basée sur les compétences capable d’accompagner ce mouvement de manière mesurable, durable et ancrée dans le quotidien du travail.

Formation collaborateurs : les défis à l’ère de l’industrie 4.0

L’industrie 4.0 ne change pas seulement les outils de production : elle transforme les métiers, les rôles et les compétences nécessaires à la performance des entreprises. Face à cette révolution technologique, les organisations doivent repenser leur manière de former pour préserver la polyvalence et l’agilité de leurs équipes.

La mutation accélérée des compétences dans l’industrie 4.0

L’avènement de l’industrie 4.0 s’accompagne d’un cortège de transformations profondes :

- Automatisation des tâches répétitives,

- Robotique et assistance intelligente,

- Intelligence artificielle (IA) et traitement massif des données,

- Digitalisation des processus métiers.

Ces changements ne se contentent pas d’améliorer l’efficacité : ils redéfinissent les fonctions mêmes des collaborateurs.

- Les opérateurs deviennent des techniciens de pilotage.

- Les responsables qualité deviennent des analystes de données.

- Les managers deviennent de véritables chefs d’orchestre digitaux.

Résultat : les métiers changent plus vite que les fiches de poste. Les besoins en compétences évoluent à un rythme inédit, obligeant les entreprises à revoir en permanence leurs stratégies d’apprentissage.

Pour suivre ce mouvement, un logiciel de gestion des formations devient un outil clé. Il permet de :

- Cartographier les compétences existantes,

- Identifier les écarts entre savoirs actuels et requis,

- Planifier des parcours de formation adaptés.

Ces solutions garantissent une montée en compétences continue et soutiennent la polyvalence nécessaire à la performance dans un environnement industriel en mutation.

Le risque d’obsolescence des compétences

Identifier les compétences à développer est une étape cruciale.

Mais le véritable défi réside dans leur maintien dans le temps.

Dans un environnement technologique mouvant, une compétence acquise aujourd’hui peut devenir obsolète en quelques mois.

Ce phénomène d’obsolescence des compétences a des conséquences directes :

- perte de polyvalence,

- baisse de productivité,

- accroissement des écarts entre collaborateurs formés et non formés.

Les compétences techniques (programmation, robotique, data, IA, maintenance connectée) restent essentielles, mais elles doivent s’accompagner de compétences transversales :

- apprendre vite,

- résoudre des problèmes complexes,

- collaborer à distance,

- faire preuve de créativité et d’adaptation.

Le défi pour les entreprises n’est donc pas seulement d’identifier les bonnes compétences, mais de concevoir des programmes de formation capables de les développer durablement.

Les organisations se trouvent à un point critique :

- elles doivent adapter rapidement leurs équipes aux nouvelles exigences,

- tout en transformant leurs méthodes d’apprentissage.

L’objectif : passer d’une formation descendante à une approche agile, personnalisée et intégrée dans le quotidien du travail.

Dans cette logique, la formation basée sur les compétences devient un levier stratégique pour garantir la compétitivité, la résilience et la pérennité des entreprises à l’ère de l’industrie 4.0.

Évaluation des besoins en compétences

Avant de former, encore faut-il savoir quoi et qui former. L’évaluation des compétences n’est pas une formalité RH : c’est la fondation d’une stratégie de formation réellement efficace. C’est elle qui permet d’éviter les dépenses inutiles, d’aligner les plans de développement sur les besoins métiers réels et d’assurer la montée en compétences durable des équipes.

Diagnostiquer les compétences existantes

Tout commence par une cartographie des compétences. Cette étape permet de dresser un état des lieux précis des savoir-faire disponibles au sein de l’entreprise.

Entretiens, autoévaluations, feedbacks managers ou exploitation de données issues d’un logiciel de gestion des formations : plusieurs leviers permettent d’obtenir une vision claire des compétences actuelles.

L’objectif n’est pas seulement de lister les compétences détenues, mais de comprendre comment elles s’articulent dans la réalité opérationnelle :

- quelles compétences sont critiques pour la production ou la relation client,

- lesquelles sont concentrées sur un petit nombre d’experts,

- quelles compétences émergent spontanément dans certaines équipes.

Cette matrice de compétences devient rapidement un outil de pilotage stratégique. Elle alimente les décisions de mobilité, les plans de formation et les politiques de recrutement.

Identifier les écarts de compétences

Une fois les forces en présence identifiées, la question devient : où sont les manques ?

C’est le principe du skills gap, ou écart de compétences : la différence entre les savoir-faire actuellement maîtrisés et ceux requis pour atteindre les objectifs futurs.

Analyser ces écarts, c’est anticiper les besoins avant qu’ils ne deviennent des urgences. Par exemple :

- une nouvelle ligne de production nécessite des techniciens formés à la maintenance connectée,

- un service client digitalisé demande des collaborateurs à l’aise avec les outils d’IA conversationnelle,

- une entreprise en croissance doit renforcer les compétences managériales intermédiaires.

Les technologies RH facilitent cette étape. Les LMS (Learning Management Systems), les plateformes d’analyse de données et l’intelligence artificielle croisent les informations issues des évaluations et des performances terrain pour identifier, en temps réel, les zones à renforcer.

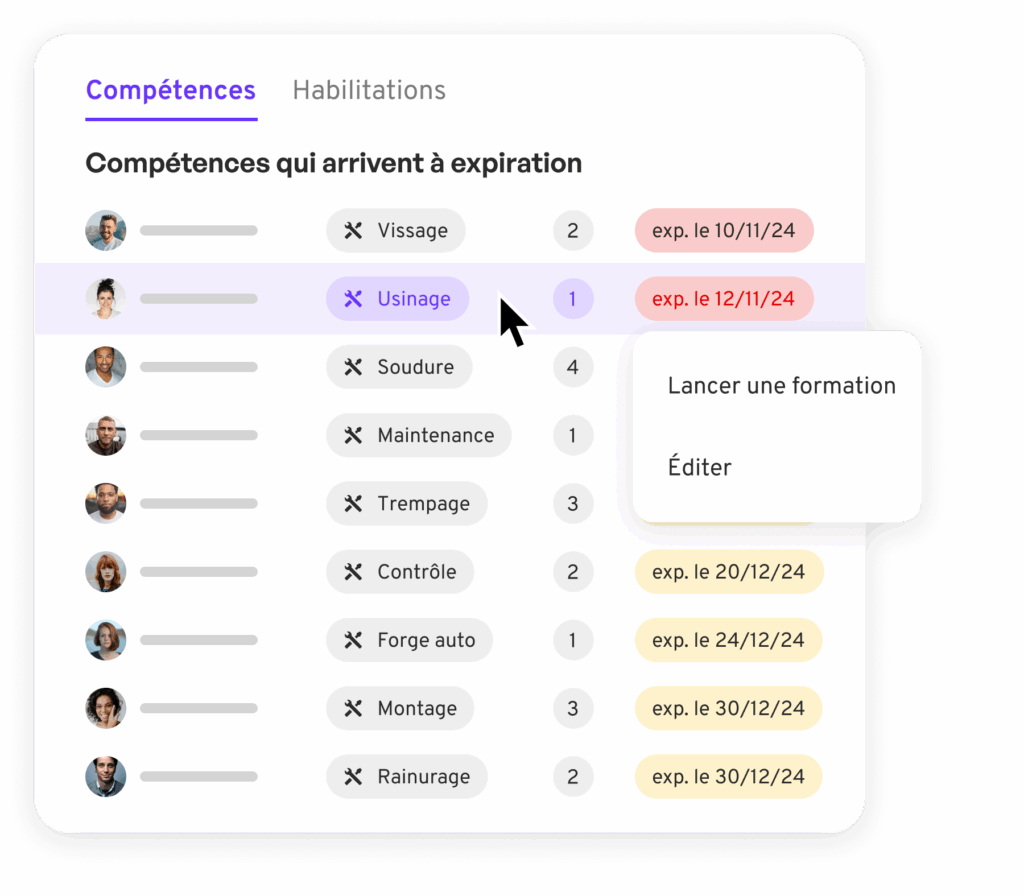

Une plateforme comme Mercateam permet justement de visualiser ces écarts de compétences en direct, d’associer chaque compétence à un poste et de déclencher automatiquement les formations correspondantes.

Prioriser les besoins selon les objectifs business

Toutes les compétences n’ont pas le même poids stratégique. Une fois les écarts identifiés, il faut prioriser les besoins selon la valeur qu’ils apportent à l’entreprise.

Trois critères guident cette hiérarchisation :

- L’impact opérationnel : quelles compétences influencent directement la productivité, la qualité ou la sécurité ?

- L’urgence : lesquelles risquent d’entraver la performance à court terme si elles ne sont pas renforcées ?

- La rareté : quelles compétences sont critiques mais peu présentes dans l’entreprise ?

Cette priorisation évite de disperser les efforts et permet d’orienter les budgets de formation vers les actions à plus fort retour sur investissement.

Aligner les besoins en formation sur les objectifs business transforme la formation en levier de performance plutôt qu’en dépense. Les organisations les plus performantes sont celles qui considèrent la compétence comme une donnée stratégique, au même titre que la production ou la finance.

Engager les collaborateurs dans leur apprentissage

Une formation, même bien conçue, n’a d’impact que si les collaborateurs s’y engagent réellement. L’enjeu n’est plus seulement de dispenser du contenu, mais de donner envie d’apprendre, de responsabiliser et de valoriser ceux qui se forment. C’est cet engagement qui transforme la formation en un levier durable de performance et de fidélisation.

Aligner la formation sur les aspirations individuelles

L’engagement naît d’un alignement entre les objectifs de l’entreprise et les aspirations personnelles des collaborateurs.

Une formation perçue comme imposée génère peu d’adhésion. En revanche, une formation qui répond à un projet professionnel concret — montée en compétences, évolution interne, reconversion — devient un moteur de motivation.

Les entreprises les plus avancées associent systématiquement leurs collaborateurs à la construction de leur parcours de développement. Cela passe par :

- des entretiens de carrière centrés sur les envies d’évolution,

- des questionnaires permettant d’identifier les sujets qui suscitent l’intérêt,

- ou encore des plateformes collaboratives où chacun peut exprimer ses préférences de formation et partager ses retours d’expérience.

Cette approche participative renforce le sentiment d’autonomie des collaborateurs et leur implication dans le processus d’apprentissage. En liant la formation à des objectifs personnels, l’entreprise transforme une contrainte en levier de progression.

Créer une culture d’apprentissage continue et collectif

L’apprentissage continu ne repose plus sur quelques sessions ponctuelles, mais sur une culture d’entreprise où apprendre fait partie du quotidien. Cette culture se construit à travers trois piliers :

- L’accès facile au savoir grâce à des ressources en ligne, micro-formations, ou plateformes internes.

- L’exemplarité managériale : un manager qui apprend inspire ses équipes à faire de même.

- La reconnaissance de l’effort d’apprentissage, au même titre qu’une réussite opérationnelle.

Cette approche développe une véritable culture d’apprentissage : chacun apprend, partage et transmet. Elle favorise aussi l’émergence d’un apprentissage collaboratif, où le savoir circule horizontalement entre pairs, au lieu de descendre verticalement depuis la hiérarchie.

Les outils numériques y jouent un rôle clé. Ils facilitent la diffusion des connaissances, la mutualisation des bonnes pratiques et la création de communautés d’apprentissage internes.

Gamification, mentorat et apprentissage par les pair

Pour renforcer l’implication, certaines entreprises misent sur des leviers plus ludiques et humains :

- la gamification, avec des points, badges et classements qui stimulent la progression ;

- le mentorat, où les collaborateurs expérimentés accompagnent ceux qui débutent ;

- les programmes de coaching entre pairs, qui valorisent l’échange d’expérience.

Ces dispositifs encouragent une implication active et transforment la formation en expérience collective. Le collaborateur ne subit plus l’apprentissage : il en devient acteur.

Valoriser et reconnaître l’effort d’apprentissage

La reconnaissance est un puissant moteur d’engagement. Valoriser les progrès accomplis, même modestes, renforce la motivation et ancre les apprentissages.

Cela peut passer par :

- des certifications internes ou des badges numériques attestant d’une compétence acquise ;

- des parcours valorisés dans les évaluations annuelles ;

- ou des programmes de récompense liés à la montée en compétences.

En rendant visibles les efforts et les réussites, l’entreprise instaure un cercle vertueux : plus les collaborateurs se sentent reconnus, plus ils s’investissent dans leur formation.

Modèles éprouvés et innovants de formation

Les entreprises confrontées à la transformation rapide des métiers doivent pouvoir s’appuyer sur des modèles de formation à la fois structurés, pragmatiques et adaptables. Plusieurs approches ont fait leurs preuves pour accompagner la montée en compétences des collaborateurs tout en soutenant les objectifs opérationnels.

Le modèle ILUO (Toyota)

Conçu par Toyota, le modèle ILUO repose sur quatre niveaux progressifs d’expertise : Initiation, Learning, Understanding et Ownership. Ce cadre permet d’organiser la transmission des savoir-faire de manière claire et mesurable.

- Initiation : l’employé découvre une tâche ou un processus, souvent sous supervision directe.

- Learning : il reproduit l’action, corrige ses erreurs et commence à comprendre les logiques sous-jacentes.

- Understanding : il maîtrise la tâche, peut l’expliquer et l’adapter à différents contextes.

- Ownership : il devient autonome et capable de transmettre à d’autres ce qu’il a appris.

Ce modèle favorise une montée en compétences progressive et structurée, tout en développant la responsabilisation et la polyvalence des équipes. Dans les environnements industriels modernes, il permet d’assurer la continuité du savoir et de réduire la dépendance à quelques experts clés.

L’intérêt du modèle ILUO réside dans sa simplicité opérationnelle. Chaque étape est observable, mesurable et intégrable dans les outils de suivi comme un logiciel de gestion des formations, facilitant ainsi la planification et l’évaluation de la progression.

Le modèle 70-20-10

Le modèle 70-20-10 est une référence en matière de développement professionnel. Il repose sur un principe simple :

- 70 % de l’apprentissage se fait sur le terrain, par la pratique et l’expérience directe ;

- 20 % provient de l’échange entre pairs, du mentorat et du feedback ;

- 10 % correspond à la formation formelle, souvent dispensée en ligne ou en présentiel.

Cette approche remet l’expérience au centre de la formation. Elle encourage les collaborateurs à apprendre en travaillant, à capitaliser sur leurs erreurs et à s’enrichir des retours de leurs collègues. Elle complète parfaitement le modèle ILUO en valorisant l’apprentissage informel et collectif.

L’AFEST : apprentissage en situation de travail

L’AFEST (Action de Formation en Situation de Travail) s’inscrit dans cette même logique. Reconnue par la loi française depuis 2018, elle permet de transformer les situations de travail réelles en occasions d’apprentissage structurées. L’AFEST repose sur deux temps : la mise en pratique sur le terrain et une phase de recul réflexif accompagnée par un tuteur ou un formateur.

Ce dispositif présente un double avantage : il évite de sortir les salariés de leur environnement professionnel tout en garantissant un transfert immédiat des compétences acquises. C’est une approche idéale pour les entreprises industrielles, logistiques ou techniques, où la formation doit rester connectée à la réalité opérationnelle.

Le micro-learning : apprendre vite et souvent

Dans un contexte où les collaborateurs manquent de temps, le micro-learning s’impose comme une réponse efficace. Il consiste à proposer des contenus courts, ciblés et accessibles à tout moment : vidéos, quiz interactifs, mini-modules e-learning. Cette approche permet d’entretenir une dynamique d’apprentissage continue sans alourdir les emplois du temps.

Le micro-learning complète les dispositifs plus structurés comme ILUO ou 70-20-10. Il renforce la culture d’apprentissage continu, en rendant la formation plus flexible, personnalisée et engageante.

Technologies et outils pour la montée en compétences

La digitalisation a profondément transformé la manière dont les entreprises conçoivent, diffusent et évaluent la formation. Les technologies ne se limitent plus à héberger du contenu : elles permettent désormais de piloter la montée en compétences en temps réel, de personnaliser les parcours et de créer une véritable culture d’apprentissage continu.

LMS et plateformes de gestion des compétences

Les Learning Management Systems (LMS) sont devenus le socle technologique de la formation moderne. Ces plateformes centralisent l’ensemble du dispositif : administration, suivi, reporting et évaluation des formations.

Un LMS bien conçu ne se contente pas de diffuser du contenu. Il permet de :

- Aligner les programmes de formation sur les besoins métiers identifiés,

- Mesurer les taux de complétion et les progrès individuels,

- Gérer les certifications et la conformité réglementaire.

L’intégration d’un logiciel de matrice des compétences, comme Mercateam, démultiplie la valeur d’un LMS. En couplant la formation à une matrice de compétences, l’entreprise peut visualiser précisément qui maîtrise quoi, identifier les écarts, et déclencher automatiquement les parcours adaptés.

Cas d’usage :

Grâce à un LMS connecté à Mercateam, une entreprise industrielle peut suivre les compétences clés de chaque poste, détecter en temps réel les manques critiques et planifier des sessions ciblées pour garantir la continuité de production.

Intelligence artificielle et personnalisation des parcours

L’intelligence artificielle (IA) s’impose comme un moteur de transformation dans le domaine du digital learning. En exploitant les skill data (données de compétences), elle permet d’adapter la formation à chaque individu.

Concrètement, l’IA peut :

- Recommander des parcours personnalisés selon les objectifs, le poste et les lacunes identifiées,

- Adapter la difficulté ou la progression des modules selon le niveau de maîtrise,

- Prédire les besoins en montée en compétences en fonction des évolutions métiers.

Les solutions les plus avancées intègrent des environnements immersifs : réalité virtuelle, jeux sérieux ou simulateurs métier. Ces approches renforcent l’engagement des apprenants et réduisent les écarts entre théorie et pratique.

Cette personnalisation à grande échelle fait de l’IA un véritable levier d’apprentissage adaptatif et de compétitivité durable.

Outils collaboratifs et capitalisation du savoir

L’efficacité d’une politique de formation repose aussi sur la circulation du savoir. Les outils collaboratifs jouent un rôle essentiel pour transformer les connaissances individuelles en patrimoine collectif.

Wikis internes, forums d’entreprise, espaces de discussion, plateformes de partage de fichiers : ces solutions facilitent le partage des savoirs et encouragent l’apprentissage collaboratif.

Ces espaces favorisent :

- la diffusion rapide des bonnes pratiques,

- le retour d’expérience entre métiers,

- la création de communautés apprenantes.

Les entreprises qui exploitent ces outils renforcent la culture d’apprentissage et la rétention du savoir, même dans des contextes de forte rotation ou de dispersion géographique.

Mesurer l’impact et valoriser la progression

Mettre en place une formation efficace ne suffit pas : encore faut-il pouvoir en mesurer les résultats et les relier à la performance de l’entreprise. L’enjeu est double : prouver la valeur de la formation et ajuster en continu les dispositifs pour maximiser leur impact.

Construire des parcours personnalisés et certifiants

Une approche basée sur les compétences repose sur des parcours individualisés, conçus à partir des écarts identifiés lors du diagnostic. Chaque collaborateur suit un itinéraire adapté à son niveau, à ses ambitions et aux besoins de l’entreprise.

Les certifications internes ou externes valident les compétences acquises et renforcent la reconnaissance du parcours. Elles offrent également un indicateur tangible pour évaluer le retour sur investissement de la formation.

Mesurer la progression et l’impact métier

Les entreprises doivent s’appuyer sur des indicateurs de performance clairs pour évaluer l’efficacité de leurs actions de formation :

- Taux d’achèvement des parcours,

- Taux de montée en compétences mesuré sur la matrice,

- Performance terrain avant et après formation,

- Taux de mobilité interne ou de polyvalence gagnée,

- Réduction du turnover ou des non-conformités opérationnelles.

Les tableaux de bord de compétences de Mercateam permettent de visualiser ces données en temps réel, offrant une lecture directe de la progression des collaborateurs et des zones d’amélioration.

Faire vivre la boucle d’amélioration continue

Une formation performante n’est jamais figée. Chaque cycle d’apprentissage doit alimenter le suivant.

Les retours des participants, les évaluations à chaud et à froid, ainsi que les analyses de performance terrain servent à réajuster les contenus, les formats et les priorités.

Cette boucle d’amélioration continue garantit que la formation reste alignée sur les objectifs stratégiques de l’entreprise et sur les attentes réelles des collaborateurs.

Former, c’est préparer la résilience

Ce qui fait la différence aujourd’hui, ce n’est pas la taille d’une entreprise, c’est sa capacité à apprendre plus vite que les autres. Quand les outils, les process ou les métiers évoluent tous les six mois, la formation devient une question de survie opérationnelle.

Former sur la base des compétences, c’est remettre du concret dans la gestion des savoirs. On ne forme plus pour cocher une case, mais pour résoudre un problème réel, combler un manque identifié, renforcer une équipe là où elle faiblit.

Encore faut-il pouvoir voir clair : qui maîtrise quoi, où sont les écarts, quelles compétences disparaissent, lesquelles montent. Sans cette cartographie, on navigue à vue.

C’est ce que change une solution comme Mercateam. Elle ne remplace pas la formation, elle la rend pilotable. En un coup d’œil, les responsables savent où agir, avec qui, et dans quel ordre. Et c’est souvent ça, la différence entre une équipe qui encaisse le changement et une qui le subit.